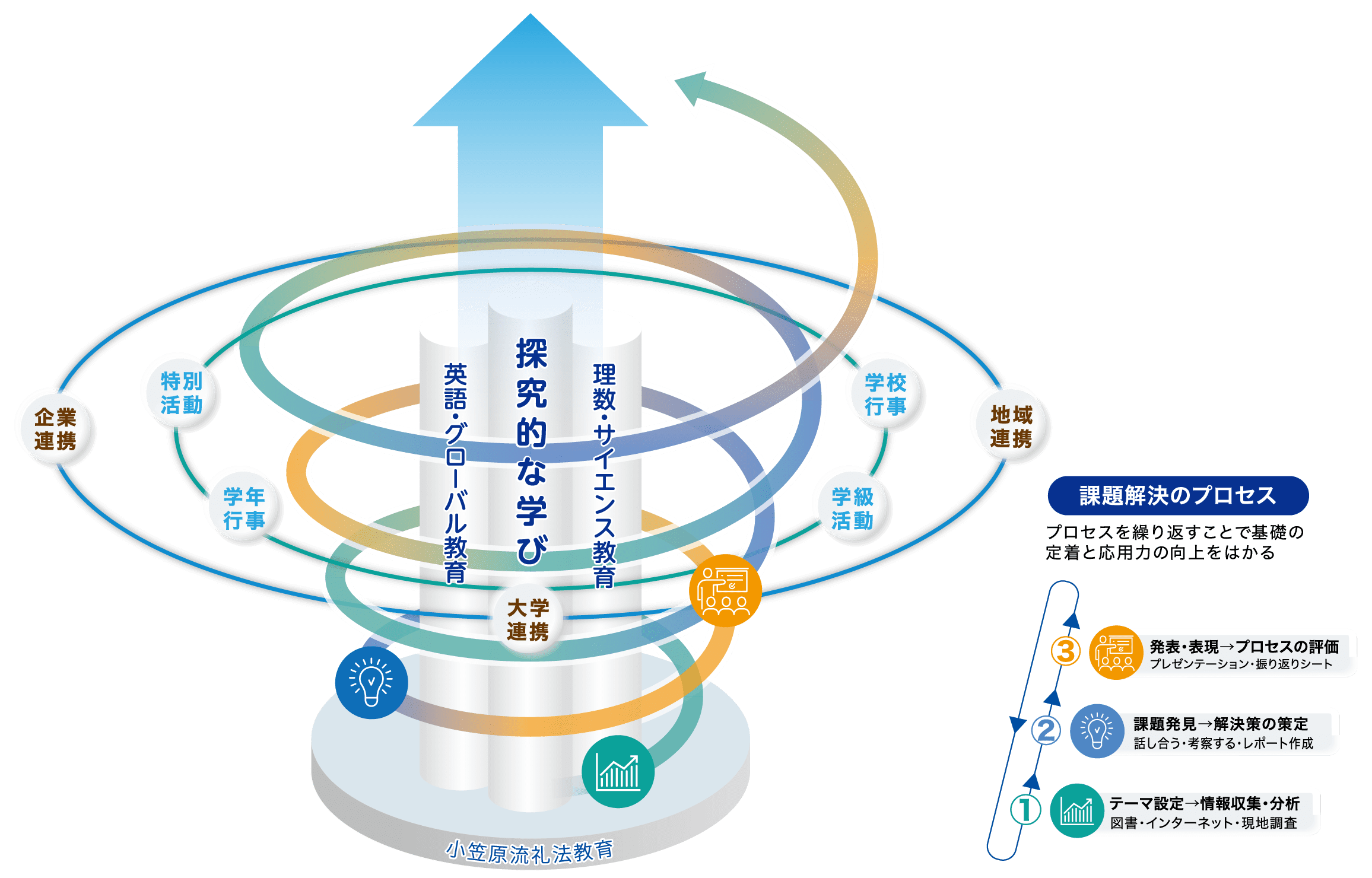

光英VERITASでは、すべての教科で課題解決のプロセスをトルネードのように繰り返し、“ 答えを求める学び”ではなく、“ 問いを持つ学び” を習得します。ICTを活⽤してその学びをつないで広げ、上昇していくイメージから「ヴェリタス・トルネード・ラーニング」と名づけています。

核になるのは探究的な学びです。⼀般的に「探究」という⾔葉の意味は、「物事の本質やあり⽅を深く探って、明らかにしようとすること」です。本校では、「理数・サイエンス教育」、「英語・グローバル教育」の教科活動を中⼼に、⽂化祭や委員会、部活動、学年や学校の⾏事など、学校全体に学びを広げていきます。さらに校内にとどまらず、⼤学の研究室や企業、地域社会との連携など学校の外側にも学びを拡⼤していきます。学ぶ⼒が⼤きくなり、主体的な学びが円滑に⾏われるため、本当の意味の学⼒が向上していきます。

<課題解決のプロセス>

ひとつの問いについて、“答えが出たらそれで終わり”ではなく、「わかった」、「できた」と感じたことを出発点に、さらに学びを深めるため「課題解決のプロセス」を繰り返し、基礎知識を定着させ、応⽤⼒の向上をはかることができます。また、このプロセスを継続するうちに読解⼒、計算⼒、記述⼒、対話⼒、発表・表現⼒も⾝についていきます。

テーマ設定→情報収集→分析

ひとつの問いに対し、本やiPadを活用して調べたり、現地調査などを行って情報を集め、テーマについて分析。

課題発見→構想・解決策の策定

導き出した答えについて個人で考えたり、グループで話し合うなどの協働作業を行って課題を発見。その課題を解決するための構想を練ってレポート作成などを行います。

発表・表現→プロセスを評価

個人やグループでiPadを使い、課題解決の内容についてプレゼンテーションを行います。発表したらそれで終わりではなく、向上した点や問題点を振り返り、それを繰り返しながら基礎を定着させ応用力も身につけます。

ひとくちに「探究的な学び」といわれても、何をどう学ぶのか、何をするのかわからない⼈も多いと思います。光英VERITASでは全学年で“探究⽅法”を学ぶ「探究科」の授業を週1回⾏っています。「課題を解決する」や「⼈に物事を伝える」、「協働する」といった社会⼈になっても必要な探究の軸となるスキルを、教科書を離れた話題や、複数教科横断プログラムの中から⾝につけます。また、6年間、3年間の授業を通して、⾃分の考えや知っていることだけに興味をもつのではなく、視野を広げていくことができるので思考も深まっていきます。

<「探究科」の授業の実施例>

| 中学1年生 | コンセンサスゲーム、傾聴ワークを通してチームビルディング基礎を学ぶ 社会に目を向けてみよう~私の困りごと解決Ⅰ(企画コンセプト発表) 社会に目を向けてみよう~私の困りごと解決Ⅱ~(企業へのインタビュー等を通してのモノや仕組みのプレゼンテーション) |

|---|---|

| 中学校2年生 | ナゾ解明探究学習:情報収集、整理・分析を通して探究基礎を学ぶ STEAM Academy(SF創作) より良い日本を考える。日本と他諸国の文化比較・考察レポート |

| 中学3年生 | 卒業研究 AU事前事後学習発表:資料作成し、下級生への発表する。 探究レポート(グループ)探究レポート(個人執筆) 探究(卒研レポート)〜持続可能な社会の実現に向けて自分たちに何ができるか~ |

| 高校1年生 | 探究学習・グループ研究の土台となる集団作りを行い協働基礎を学ぶ グループ研究① 世界遺産候補を探して保護・保全を考える グループ研究② 〇〇プロジェクト In VERITAS 興味ある学問分野を選び、グループで課題解決に向けて探究を行う |

| 高校2年生 | 探究ゼミ2レベル展開 ハイレベル:発展的課題、コンテスト挑戦 スタンダードレベル:身近な課題への帰着 |

| 高校3年生 | 個人研究活動 論文執筆・成果発表準備(まとめ、夏のコンテスト・大会等に出場) |